Im Jahr 2024 waren weltweit insgesamt 123,2 Millionen Menschen auf der Flucht. Aber nur ein kleiner Bruchteil der weltweit flüchtenden Menschen flieht nach Europa. In Deutschland stellten 2024 beispielweise nur 229 751 Menschen einen Asylantrag (BAMF 2025).

I. Aussagekraft von Zahlen zu geflüchteten Menschen

II. Geflüchtete Menschen weltweit

III. Die Fluchtwege

IV. Geflüchtete Menschen in der EU

V. Geflüchtete Menschen in Deutschland

VI. Geflüchtete Menschen in Baden-Württemberg

I. Aussagekraft von Zahlen zu geflüchteten Menschen

Die regelmäßig veröffentlichten Zahlen liefern eine gute Möglichkeit, sich ein Bild über die gegenwärtigen Fluchtbewegungen zu machen. Trotzdem ist hier kritisches Mitdenken von Nöten: Es ist grundsätzlich sinnvoll, zu fragen, wer welche Daten auf welcher Grundlage erhebt. Der UNHCR weist beispielsweise explizit darauf hin, dass die Daten, die in den jährlichen Global Trends Reports veröffentlicht werden, auf verschiedenen Angaben von Regierungen, NGOs und eigenen Erhebungen basieren und behält sich darüber hinaus mögliche Änderungen vor. Es ist also immer zu prüfen, welche Personengruppen erfasst werden und welche nicht und wie die vorliegenden Zahlen vor diesem Hintergrund interpretiert werden müssen. Hilfreich ist stets, verschiedene Quellen zu Rate zu ziehen und miteinander abzugleichen.

II. Geflüchtete Menschen weltweit

Ende 2024 waren weltweit insgesamt 123,2 Millionen Menschen auf Grund von Verfolgung, gewaltsamen Konflikten oder Menschenrechtsverletzungen auf der Flucht (2023: 117,3 Millionen 2022: 108,4 Millionen). Das entspricht 7 Millionen Menschen mehr als noch Ende 2023 – dies entspricht einem Anstieg von 6 Prozent (UNHCR: 2025). Einen Anstieg gab es auch bei der Zahl der Asylanträge, welche beim UNHCR oder bei einem Nationalstaat gestellt wurden(2024: 8,4 Millionen, 2023: 6,9 Millionen). Die meisten Asylanträge wurden dabei in den: Vereinigten Staaten von Amerika (729.100), Ägypten (433.900), Deutschland (229.751) und Kanada (174.000) gestellt (UNO Flüchtlingshilfe: 2025). Der Großteil der insgesamt 123,2 Millionen Flüchtenden im Jahr 2024 flüchteten allerdings nicht ins Ausland: Mehr als 73 Millionen Menschen (2023: 68 Millionen) und damit ungefähr 58 Prozent aller Flüchtenden suchten Zuflucht innerhalb des eigenen Landes (sog. Binnenvertriebene).

Der im Jahr 2023 ausgebrochene Krieg im Sudan treibt weiterhin am meisten Menschen in die Flucht. Auch vierzehn Jahre nach Kriegsbeginn kommt immer noch ein großer Teil der weltweit geflüchteten Menschen aus Syrien. Aber auch die Gewaltherrschaft der Taliban in Afghanistan und der Krieg in der Ukraine prägten das Fluchtgeschehen im Jahr 2024 maßgeblich (UNO Flüchtlingshilfe: 2025). Etwas mehr als ein Drittel aller Menschen auf der Flucht kommen aus diesen vier Staaten (Sudan (14,3 Millionen), Syrien (13,5 Millionen), Afghanistan (10,3 Millionen) und der Ukraine (8,8 Millionen) (UNHCR: 2025).

Nur 27 Prozent der Geflüchteten lebten 2024 in wirtschaftlich stark entwickelten Ländern („high-income countries“). Dieser Prozentsatz ist im Vergleich zum Vorjahr um drei Prozentpunkte gestiegen, was daran liegt, dass die Zahl der Geflüchteten in allen stark entwickelten Ländern nach oben gegangen ist (UNHCR: 2025). 23 Prozent aller Geflüchteten lebten 2024 in den am wenigsten entwickelten Ländern („least-income countries“), während die große Mehrheit aller Geflüchteten (73 Prozent) in Ländern mit mittlerem und geringem Einkommen („low-and-middle-income countries“) lebte. Im Iran lebten Ende 2024 3,5 Millionen geflüchtete Menschen, gefolgt von der Türkei (3,3 Millionen), von Kolumbien (2,8 Millionen), Deutschland (2,7 Millionen) und Uganda (1,8 Millionen) (UNO Flüchtlingshilfe: 2025).

41 Prozent der 123,2 Millionen Flüchtenden sind minderjährig (UNHCR: 2025). Diese Kinder sind ganz besonders gefährdet, denn sie werden häufig als Kindersoldat*innen rekrutiert, müssen Kinderarbeit leisten oder werden Opfer von Kinderhandel (ECPAT 2023). Lange Jahre der Flucht erschweren außerdem Schulbildung und verstärken das Risiko auf lebenslange Armut.

2024 kehrten 1,6 Million Geflüchtete freiwillig mit Hilfe des UNHCR oder eigenständig in ihre Heimatländer zurück (UNO Flüchtlingshilfe: 2025).

III. Die Fluchtwege

Flucht ist ein gefährliches und teures Unterfangen, da es kaum legale Fluchtwege gibt und diese somit zu irregulären Grenzüberschreitungen gezwungen werden. Die meisten Vertriebenen bleiben daher in ihrem Land oder in den angrenzenden Staaten. Die allerwenigsten begeben sich auf den Weg nach Europa. Wurden 2015 laut FRONTEX, der Europäischen Agentur für Grenz- und Küstenwache, noch mehr als 1,8 Millionen irreguläre Grenzüberschreitungen gezählt, lag die Zahl 2024 bei ca. 239 000 (FRONTEX: 2025).

Insgesamt sind im Jahr 2024 weltweit mindestens 8.938 Menschen auf der Flucht gestorben oder wurden vermisst gemeldet – die Dunkelziffer wird aber weit höher geschätzt (IOM: 2025). In afrikanischen Staaten allein wurden 2024 2242 Todesfälle registriert (IOM: 2025). Die Zahl der nicht registrierten Fälle dürfte auch hier um ein Vielfaches höher liegen. Ein großes Risiko stellt insbesondere die sogenannte Sahelroute dar, die durch die Sahara verläuft. Viele Menschen verdursten in der Wüste auf dem Weg aus ihren Herkunftsländern (z.B. Mali, Sudan oder Tschad) in Transit- und Zielländer wie Libyen, Südafrika und die Golfstaaten (UNO Flüchtlingshilfe: 2025).

Zu den häufigsten Fluchtrouten zählt nach wie vor der Weg über das Mittelmeer. Aus westafrikanischen Ländern flüchten viele Schutzsuchende über Niger und Mali nach Algerien oder Marokko, um über die westliche Mittelmeerroute nach Spanien zu gelangen. Die zentrale Mittelmeerroute, die viele Flüchtende aus Ländern wie Somalia, Eritrea oder dem Sudan nutzen, führt über Libyen nach Italien oder Malta (UNO Flüchtlingshilfe: 2025). Insbesondere der Weg durch Libyen ist gefährlich, denn dort werden Schutzsuchende häufig Opfer von Sklaverei, Inhaftierung, Folter und gezielter Gewalt (UNO Flüchtlingshilfe: 2025).

Die Mittelmeerroute wird als „tödlichste Seeroute der Welt“ bezeichnet. Im Jahr 2024 sind 200.000 Menschen über das Mittelmeer nach Europa gekommen, mindestens 3.530 davon starben bei der Überquerung oder werden noch vermisst. Die europäische Politik unternimmt weiterhin keinerlei Anstrengung in Richtung einer institutionalisierten Seenotrettung. Die Bundesrepublik Deutschland streicht sogar Fördermittel für die bestehende zivile Seenotrettung (UNO Flüchtlingshilfe: 2025). Stattdessen häufen sich völkerrechtswidrige und gewaltsame „Push-Backs“ (Zurückdrängung) von Flüchtenden an den Außengrenzen (PRO ASYL: 2022; Tagesschau: 2024). Als Antwort auf die vielen Sterbenden im Mittelmeer gründeten sich private Initiativen wie die internationale Bewegung „Seebrücke“, die diese Lücke zu schließen versuchen, zunehmend aber behindert und kriminalisiert werden (Human Rights Watch: 2025).

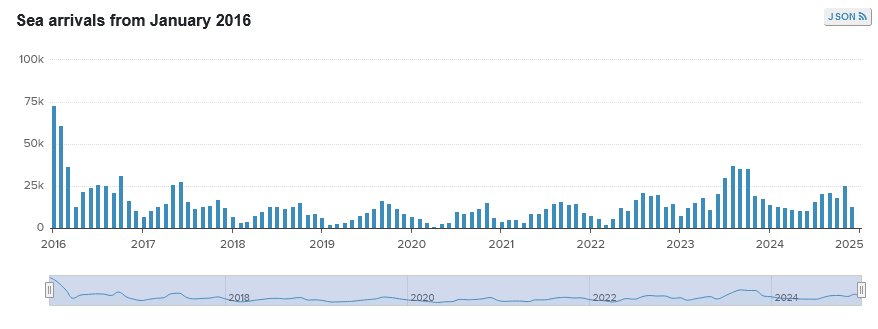

Wie sich die Zahlen der Menschen, die übers Mittelmeer nach Europa kamen, in den letzten Jahren entwickelt haben, ist in der folgenden Grafik zu sehen:

(Quelle: UNHCR 2025)

Weitere Informationen:

- Watch the med: Online Mapping Plattform, die Todesfälle und Menschenrechtsverletzungen an Migrant*innen an den Außengrenzen der EU nachverfolgt

- Alarmphone: ein selbstorganisiertes Call-Center für Geflüchtete, die auf dem Mittelmeer in Seenot geraten

IV. Geflüchtete Menschen in der EU

In der EU richten sich Asylverfahren nach dem „Gemeinsamen Europäischen Asylsystem“ (GEAS), u.a. bestehend aus der Asylverfahrens-, Aufnahme- und der Qualifikations-Richtlinie sowie der Dublin-III-Verordnung. Die Richtlinien müssen von den EU-Staaten umgesetzt werden. Sie sollen bewirken, dass EU-weit einheitliche Schutzstatus (Qualifikationsrichtlinie) sowie bestimmte Rechte und Aufnahmestandards während des Asylverfahrens gewährleistet sind (Asylverfahrens- und Aufnahmerichtlinie). Die Dublin-Verordnung ist ohne Umsetzung in nationales Recht direkt anwendbar und schreibt fest, dass Geflüchtete in nur einem EU-Staat einen Asylantrag stellen dürfen. Zudem können sich Geflüchtete grundsätzlich nicht aussuchen, in welchem Staat ihr Asylverfahren durchgeführt wird (>> Das Dublin-Verfahren).

Seit 2016 wurde über die Reformierung des GEAS verhandelt. Am 10. April 2024 stimmte das EU-Parlament den Reformen des GEAS zu. Durch verpflichtende Grenzverfahren unter Haftbedingungen – auch für Kinder – sowie gesenkte Standards für sogenannte „sichere Drittstaaten“ und zusätzliche Verschärfungen im Fall von „Krisen“ stellt die Reform eine massive Verschlechterung des bisherigen EU-Asylrechts dar (PRO ASYL: 2024). Die Bundesregierung arbeitet aktuell an der Umsetzung der GEAS-Reform. Die Umsetzungsfrist läuft bis Juni 2026 (BMI: 2024).

Im Jahr 2024 wurden in der EU 1,01 Millionen Asylanträge gestellt, das ist ein Rückgang um rund 11 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die meisten Asylanträge wurden von Personen aus Syrien gestellt (15 Prozent), gefolgt von Afghanistan (9 Prozent), Venezuela (7 Prozent) Türkei und Kolumbien (jeweils 5 Prozent). Insgesamt wurden 42 Prozent Asylsuchende innerhalb der EU als schutzberechtigt anerkannt (EUAA: 2025).

Die Anerkennungsquoten innerhalb der EU unterscheiden sich stark: Beispielsweise lag im Jahr 2024 die Schutzquote für Menschen aus Afghanistan zwischen 39 Prozent in Belgien und 98 Prozent in Griechenland (EUAA: 2025).

V. Geflüchtete Menschen in Deutschland

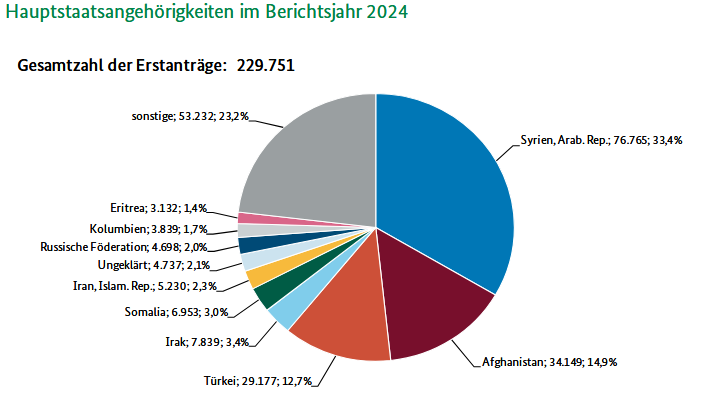

2024 stellten 250.945 Personen einen Asylantrag in Deutschland. Im Vergleich zum Vorjahr (351.915) bedeutet dies einen Rückgang um 28,7 Prozent. Von den 229.751 Erstanträgen entfallen 9,3 Prozent auf Anträge, die für in Deutschland geborene Kinder gestellt wurden. Die meisten Menschen, die 2024 in Deutschland Erstanträge stellten, kamen aus Syrien (33,4 Prozent), Afghanistan (14,9 Prozent) und der Türkei (12,7 Prozent) (BAMF: 2025).

Diese Zahlen liegen deutlich hinter jenen von 2015 (476.469) und 2016 (745.545). Die vergleichsweise niedrigen Zahlen haben u.a. mit der europäischen Abschottungspolitik zu tun (siehe oben).

2024 wurden 13.344 Asylerstanträge von unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten gestellt (2023: 15.269). 42,6 Prozent dieser Personen kamen aus Syrien, 25,4 Prozent aus Afghanistan und 8,2 Prozent aus Somalia. Unbegleitete minderjährige Geflüchtete sind Personen unter 18 Jahren, die ohne Begleitung eines für sie verantwortlichen Erwachsenen einreisen. Damit sind sie besonders vulnerabel (BAMF: 2025).

Die folgende Grafik schlüsselt alle Asylerstanträge aus dem Jahr 2024 nach den Staatsangehörigkeiten der Antragsteller*innen auf.

(Quelle: BAMF 2024)

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) hat 2024 über insgesamt 301.350 Asylanträge (Erst- und Folgeanträge) entschieden (2023: 261.601). Dabei lag die Gesamtschutzquote für alle Staatsangehörigkeiten und Schutzformen (Asylberechtigung, Flüchtlingseigenschaft, subsidiärem Schutz oder nationalem Abschiebungsverbot, >> Anerkennungsformen) bei 44,4 Prozent (133.710 positive Entscheidungen von insgesamt 301.350). Im Ergebnis ging weniger als die Hälfte aller Asylverfahren positiv aus. Rechnet man die Anträge heraus, die aus formellen Gründen abgelehnt wurden (z.B. weil ein anderer EU-Mitgliedstaat für das Asylverfahren zuständig ist), lag die sog. „bereinigte“ Schutzquote bei etwa 60 Prozent (Hessischer Flüchtlingsrat: 2025). Personen aus Syrien (83,0 Prozent) und Afghanistan (74,7 Prozent) bekamen deutlich häufiger einen Schutzstatus (BAMF: 2025).

Gegen Entscheidungen des BAMF im Jahr 2024 insgesamt 34,2 Prozent der Geflüchteten, bei den Ablehnungen als „unbegründet“ beträgt dieser Wert 88,4 Prozent (Kleine Anfrage, BT-Drs.: 20/14923).

Insgesamt wurden 2024 20.084 Menschen und damit deutlich mehr Menschen als im Vorjahr (2023: 16.430 Menschen) aus Deutschland abgeschoben (Kleine Anfrage, BT-Drs.: 20/14946).

Weitere Informationen:

- PRO ASYL: Fakten, Zahlen und Argumente

VI. Geflüchtete Menschen in Baden-Württemberg

Jedes Bundesland ist dazu verpflichtet, einen bestimmten Prozentanteil der Geflüchteten, die nach Deutschland kommen, aufzunehmen. Dieser Anteil wird jedes Jahr durch den Königsteiner Schlüssel berechnet, der sich zu 2/3 aus den Steuereinnahmen und zu 1/3 aus der Bevölkerungszahl ergibt. Dementsprechend musste Baden-Württemberg im Jahr 2022 13,04 Prozent der registrierten Geflüchteten aufnehmen (BAMF: 2025).

In Baden-Württemberg werden die Geflüchteten zunächst in Erstaufnahmeeinrichtungen untergebracht, die über das ganze Land verteilt sind. Mehr dazu unter >> Unterbringung und Wohnen.