Am 25. August 2021 wurde Homayoun Sabetara, ein aus dem Iran geflohener Migrant, von der griechischen Polizei festgenommen, nachdem er ein Auto über die türkisch-griechische Grenze gefahren hatte. In einem unfairen Verfahren wurde Homayoun Sabetara am 26. September 2022 wegen “Menschenschmuggels” zu 18 Jahren Haft verurteilt. Am Abfahrtsort nahe der türkisch-griechischen Grenze, wurde er unter Druck gesetzt, das Steuer zu übernehmen, wobei er sieben weitere Personen transportieren musste. Seit seiner Verhaftung im August 2021 sitzt er im Gefängnis in Korydallos, Griechenland. Zum Zeitpunkt seiner Flucht aus dem Iran hatte Homayoun Sabetara keine legale und sichere Möglichkeit, nach Deutschland zu gelangen, wo seine Töchter leben.

Mindestens 1’374 Migrant*innen wurden 2022 in Griechenland wegen vermeintlichen Schmuggels festgenommen. Ihre Prozesse dauern im Schnitt 37 Minuten – und enden mit 46 Jahren Haft. Das zeigt eine aktuelle Studie von Borderline Europe auf.

„Es wäre die Aufgabe der EU-Kommission, Druck auf Griechenland auszuüben, damit dort wieder rechtsstaatliche Standards eingehalten werden“, sagt Erik Marquardt, Europaabgeordneter, der die Studie in Auftrag gegeben hat. „Leider hat die Kommission sich bislang auf die Seite Griechenlands gestellt.“ Sie unterstütze die Abschreckungs- und Abschottungspolitik der Außengrenzstaaten, obwohl das „eher dem Vorgehen einer kriminellen Mafia-Organisation entspricht und viele Leben zerstört werden“.

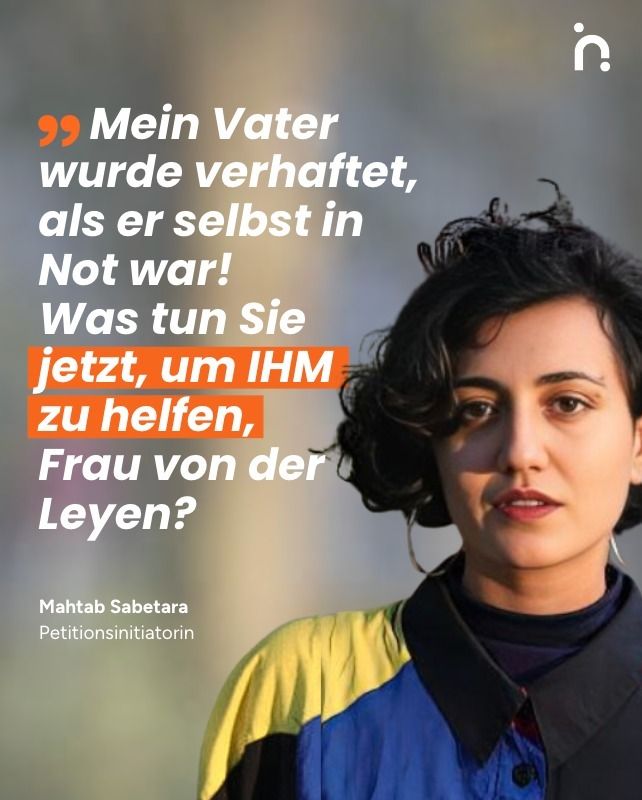

Der Flüchtlingsrat unterstüzt die Kampagne #FreeHomayoun, um auf dieses Unrecht aufmerksam zu machen. Zusammen mit weiteren Initiativen fordern wir die Freilassung von Homayoun Sabetara sowie der über 2’000 Migrant*innen, die derzeit mit dem Vorwurf des Schmuggels in griechischen Gefängnissen festgehalten werden. Die Tochter des Inhaftierten wendet sich in einer aktuellen Petition an EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Katerina Sakellaropoulou, Präsidentin von Griechenland, mit der Forderung, sich ebenfalls für die Befreiung ihres Vaters und aller anderen unschuldigen geflüchteten Menschen, die inhaftiert sind, einzusetzen.

- Petition: Lasst meinen Papa frei! – #freeHomayoun

- Free Homayoun: Kampagne zur Freilassung von Homayoun Sabetara

- taz 12.07.2023: Harte Urteile gegen Geflüchtete

- borderline-europe 04.07.2023: Ein rechtsfreier Raum. Die systematische Kriminalisierung von Geflüchteten für das Steuern eines Bootes oder Autos nach Griechenland